La bonne gestion d’un bien commun implique un partage équitable, garant de paix. Les écrivains bibliques en avaient déjà conscience. Sur ce point, aujourd’hui comme autrefois, « rien de nouveau sous le soleil » dirait encore le Qohélet (1,9).

Le partage des biens, source de conflits

Un point sensible est le partage d’un héritage. Souvent des familles, jusque-là fort unies, se déchirent en cette affaire. L’évangile selon Luc nous rapporte l’histoire de cet homme qui sollicite Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage » (Lc 12, 13). L’Ancien Testament raconte cette curieuse anecdote des cinq filles de Celophead réclamant l’héritage de leur père décédé sans descendance mâle. Moïse doit intervenir pour que justice leur soit rendue (Nb 36, 1-13). Même Caleb, qui n’est pas israélite, reçoit une part d’héritage en Israël (1M 2, 56). C’est qu’un héritage se mérite par une bonne conduite : « Un serviteur avisé supplantera un fils qui fait honte et il partagera l’héritage avec les frères » (Pr 17, 2). Pierre rabroue le magicien Simon : « Il n’y a pour toi ni part ni héritage car ton cœur n’est pas droit devant Dieu » (Ac 8, 21).

Partager avec ceux qui n’ont rien

C’est d’abord et avant tout le devoir des riches. Saint Paul ordonne à son disciple Timothée de dire aux riches de « donner avec largesse et de partager avec les autres » (1 Tm 6, 18). Mais ce devoir s’impose à tous. Aux foules sur la voie du repentir qui viennent trouver Jean le baptiste et lui demandent : « Que nous faut-il donc faire ? » Jean répond : « Si quelqu’un a deux tuniques qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; si quelqu’un a de quoi manger, qu’il fasse de même » (Lc 3, 10-11). Et ce brave Zachée, tout heureux de recevoir Jésus chez lui, s’engage : « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j’ai fait tort à quelqu’un je lui rends le quadruple » (Lc 19, 8).

Le jeûne qui plaît au Seigneur c’est de partager son pain avec l’affamé, d’héberger celui qui est sans abri et de vêtir celui qui est nu (Is 58, 7). Jésus a les mêmes exigences. Au jour du jugement, justes et méchants sont jugés selon qu’ils ont nourri, ou pas, les affamés, donné à boire, ou pas, à ceux qui ont soif, d’avoir recueilli, ou pas, l’étranger… (Mt 25).

Dans la première communauté chrétienne « la multitude de ceux qui étaient devenus croyants n’avaient qu’un cœur et qu’une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l’un quelconque de ses biens ; au contraire ils mettaient tout en commun… Nul parmi eux n’était indigent » (Ac 4, 32-35). Paul n’a pas ménagé sa peine pour le bien de ses communautés et il fait allusion à une parole du Seigneur : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35). Donner une part d’un bien ou le recevoir, c’est un cadeau pour celui qui le donne comme pour celui qui le reçoit. Il se trouve d’ailleurs que le mot hébreu Mana signifie à la fois part et cadeau.

Partager pour le meilleur et pour le pire

Si tu as été comblé de biens, « n’oublie pas un ami dans ton cœur et ne perds pas son souvenir au milieu de tes richesses » enseigne le Siracide (4,36). Moïse insiste pour que Hobab, son beau-père madanite, le guide dans le désert : "Viens avec nous, nous te ferons profiter du bonheur que le Seigneur a promis à Israël« (Nb 10, 29). Le berger qui a retrouvé sa brebis réunit ses amis et ses voisins : »Réjouissez-vous avec moi, car je l’ai retrouvée ma brebis qui était perdue" et la femme qui retrouve sa pièce d’argent réunit ses amies et ses voisines “Réjouissez-vous avec moi car je l’ai retrouvée la pièce que j’avais perdue" (Lc 15,6.9). Le semeur a peiné pour jeter la semence et le moissonneur en récolte le fruit. Mais si l’un sème et un autre moissonne tous deux se réjouissent ensemble (Jn 4, 36). Les chrétiens de Jérusalem sont-ils dans la gêne ? Toutes les communautés dans le monde païen se mobilisent pour leur venir en aide confiant à Paul le fruit de leur collecte (1Co 16, 1).

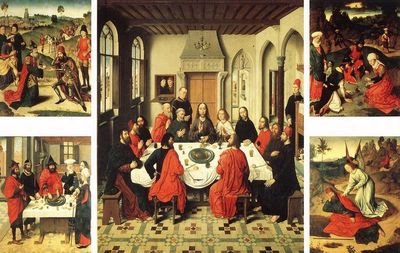

Le repas, moment idéal du partage

Évidemment, un repas peut être un partage convivial entre amis, entre gens du même bord, comme celui des convives du Banquet de Platon. Mais dans la communauté chrétienne c’est un partage plus prosaïque, si l’on peut dire, un repas où se rencontrent les exclus et les laissés pour compte. Saint Paul réagit vivement contre ces repas où les chrétiens aisés de Corinthe s’empiffrent : « Quand vous vous réunissez en commun, ce n’est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Car au moment de manger, chacun se hâte de prendre son propre repas, en sorte que l’un a faim, tandis que l’autre est ivre » (1Co 11, 21).

Jésus fréquente les publicains et les pêcheurs, tel Matthieu qu’il invite à le suivre. Il faut croire que l’événement fut fêté car « comme il était à table dans sa maison, il arriva que beaucoup de collecteurs d’impôts et de pêcheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples » (Mt 9, 9). Jésus s’invite dans la maison de Zachée, chef des collecteurs d’impôts et riche. C’est un pécheur, mis au ban de la société. Mais « aujourd’hui, le salut est venu pour cette maison car lui aussi est un fils d’Abraham » (Lc 19, 11). Jésus s’inquiète de nourrir une foule affamée qui l’a suivi dans le désert, avide d’entendre sa parole : « Il fut pris de pitié pour eux parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger » (Mc 6, 34). Jésus a accepté l’invitation de Simon le lépreux et alors qu’il est à table une femme verse sur sa tête un parfum de grand prix (Mt 26, 8). Cette femme est Marie la sœur de Marthe et de Lazare. Et cela se passe à Béthanie à la veille du repas pascal (Jn 11).

Notre part d’héritage c’est Dieu lui-même

"C‘est moi qui serai ta part et ton patrimoine au milieu des fils d’Israël" dit le Seigneur à Aaron (Nb 18, 20). Disciples de Jésus nous pouvons rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière (Col 1, 12) car une même vocation nous destine à l’héritage du ciel (Hb 3, 1).